भारत और पाकिस्तान के बीच की संधियों पर खतरा मंडराने लगा है।

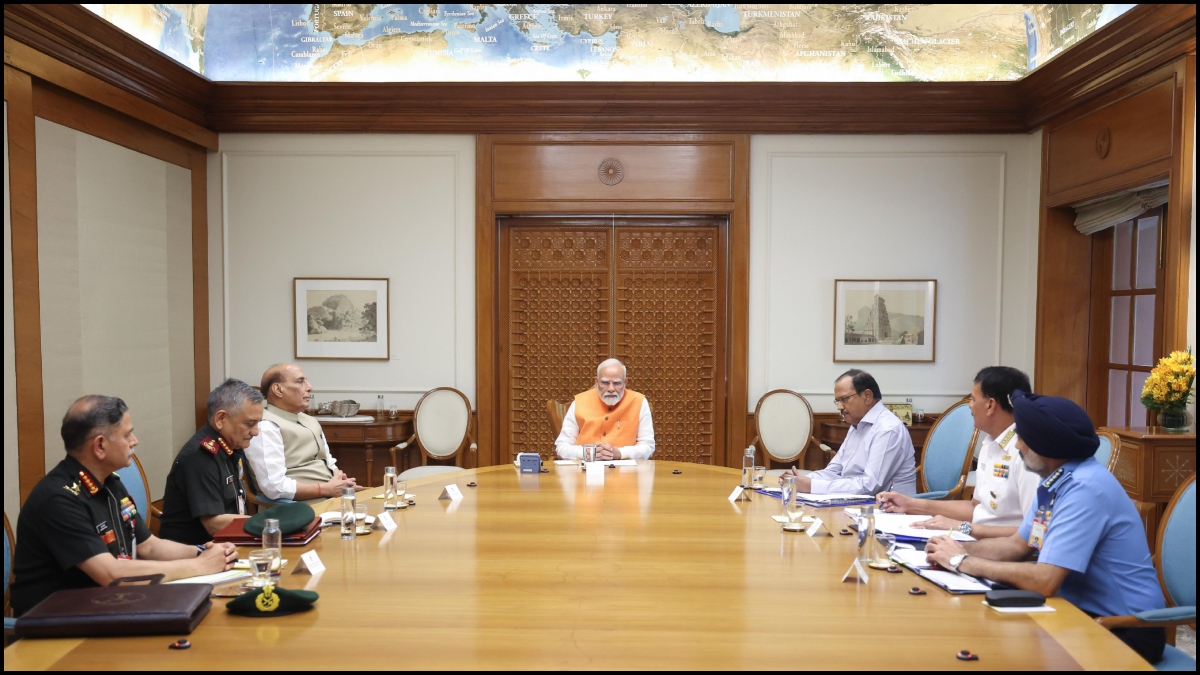

India Pakistan Treaties: भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों के बावजूद, दोनों देशों ने समय-समय पर द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और तनाव कम करने के लिए कई संधियां और समझौते किए। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, इन संधियों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। भारत ने आतंकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी है।

आज हम आपको दोनों देशों के बीच की 8 प्रमुख संधियों के बारे में बताएंगे, और उनके टूटने के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे:

1. नेहरू-लियाकत समझौता (1950)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 1947 के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का पलायन हुआ। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 8 अप्रैल 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख प्रावधान

- दोनों देश अपने-अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

- शरणार्थियों की संपत्ति और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।

- सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।

उद्देश्य

दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

टूटने का संभावित प्रभाव

- सांप्रदायिक तनाव: अल्पसंख्यकों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है, खासकर पाकिस्तान में हिंदू व सिख समुदायों पर।

- शरणार्थी संकट: पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का पलायन बढ़ सकता है, जिससे मानवीय संकट पैदा हो सकता है।

- अंतरराष्ट्रीय दबाव: मानवाधिकार संगठन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों पर अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए दबाव डाल सकते हैं।

मौजूदा स्थिति

यह समझौता औपचारिक रूप से लागू है, लेकिन दोनों देश समय-समय पर एक-दूसरे पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाते रहे हैं। हाल के तनावों ने इस समझौते को कमजोर किया है, और इसे अप्रासंगिक माना जा रहा है।

2. सिंधु जल संधि (1960)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम) के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है।

प्रमुख प्रावधान

- पूर्वी नदियां (सतलुज, ब्यास, रावी): भारत को इनका पूर्ण नियंत्रण।

- पश्चिमी नदियां (सिंधु, चिनाब, झेलम): पाकिस्तान को इनका नियंत्रण, लेकिन भारत गैर-उपभोगी उपयोग (जैसे बिजली उत्पादन) के लिए इनका उपयोग कर सकता है।

- कुल जल प्रवाह का 70% पाकिस्तान को और 30% भारत को मिलता है।

उद्देश्य

जल संसाधनों का निष्पक्ष बंटवारा और युद्ध की स्थिति में जल संकट को रोकना।

टूटने का संभावित प्रभाव

पाकिस्तान पर प्रभाव

- कृषि संकट: पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि और 23% राष्ट्रीय आय सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। जल आपूर्ति रुकने से खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट और खाद्य असुरक्षा हो सकती है।

- जल संकट: कराची, लाहौर जैसे शहरों में पेयजल की कमी हो सकती है।

- आर्थिक नुकसान: जलविद्युत परियोजनाएं ठप हो सकती हैं, जिससे उद्योग और रोजगार प्रभावित होंगे।

- सामाजिक अस्थिरता: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है।

भारत पर प्रभाव

- अंतरराष्ट्रीय दबाव: विश्व बैंक और अन्य मंचों पर पाकिस्तान इस कदम को गैरकानूनी बता सकता है, और भारत की छवि प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है।

- पर्यावरणीय जोखिम: बड़े जलाशयों का निर्माण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।

- क्षेत्रीय तनाव: पाकिस्तान इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ मान सकता है, जिससे सैन्य तनाव बढ़ सकता है।

मौजूदा स्थिति

भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान इसे विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर काफी तनातनी है।

3. शिमला समझौता (1972)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख प्रावधान

- दोनों देश विवादों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करेंगे, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं लेंगे।

- युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (एलओसी) में बदला गया, जिसे डिफैक्टो सीमा माना गया।

- दोनों देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और बल प्रयोग से बचेंगे।

उद्देश्य

स्थायी शांति और द्विपक्षीय संबंधों का सामान्यीकरण।

टूटने का संभावित प्रभाव

- कश्मीर विवाद: पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है।

- एलओसी पर संघर्ष: एलओसी को डिफैक्टो सीमा न मानने से सीमा पर सैन्य संघर्ष बढ़ सकता है।

- क्षेत्रीय अस्थिरता: दोनों परमाणु-संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ने से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है।

मौजूदा स्थिति

पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबन के जवाब में शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी है। यह समझौता पहले भी कारगिल युद्ध (1999) और मुंबई हमले (2008) जैसे घटनाओं के कारण कमजोर हो चुका है।

4. धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल (1974)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 14 सितंबर 1974 को दोनों देशों ने धार्मिक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख प्रावधान

- भारतीय सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान में ननकाना साहिब जैसे गुरुद्वारों की यात्रा कर सकते हैं।

- पाकिस्तानी नागरिक भारत में हजरत निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।

- यात्रा के लिए वीजा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

उद्देश्य

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

टूटने का संभावित प्रभाव

- सांस्कृतिक तनाव: तीर्थयात्रियों की यात्रा रुकने से दोनों देशों में धार्मिक समुदायों में असंतोष बढ़ सकता है।

- मानवीय प्रभाव: सिख और मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक पहुंच बंद हो सकती है।

- द्विपक्षीय संबंध: यह प्रोटोकॉल दोनों देशों के बीच सीमित सकारात्मक संपर्क का प्रतीक है; इसका टूटना संबंधों को और खराब कर सकता है।

मौजूदा स्थिति

यह प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से लागू है, लेकिन 2019 में भारत द्वारा धारा 370 हटाए जाने और हाल के तनावों के बाद से तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। करतारपुर कॉरिडोर (2019) इस प्रोटोकॉल का विस्तार है, लेकिन हाल के तनाव इसे भी प्रभावित कर सकते हैं।

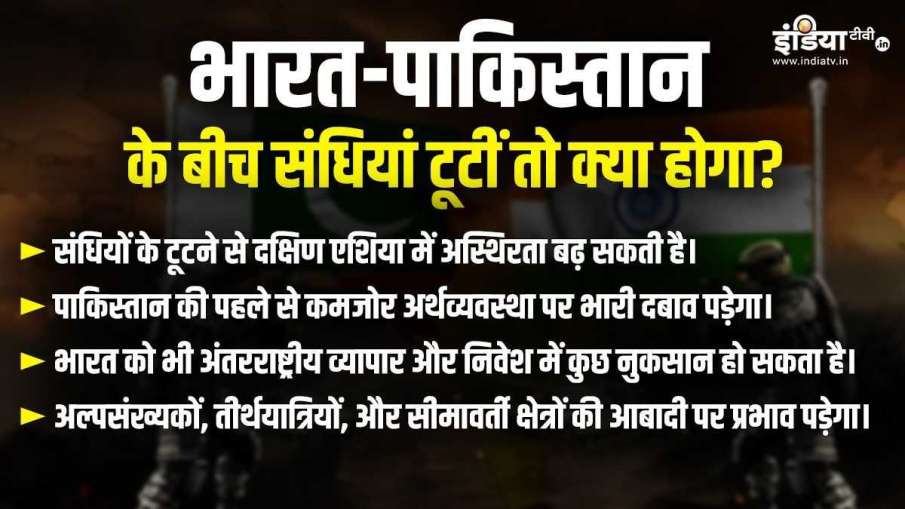

भारत और पाकिस्तान के बीच संधियां टूटीं तो कई बड़े खतरे सामने आ सकते हैं।

5. परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी पर समझौता (1988)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित यह समझौता 27 जनवरी 1991 को प्रभावी हुआ। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस पर सहमति जताई।

प्रमुख प्रावधान

- दोनों देश प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा करेंगे।

- परमाणु सुविधाओं पर हमले से बचने का वचन दिया गया।

उद्देश्य

परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

टूटने का संभावित प्रभाव

- परमाणु तनाव: सूचनाओं का आदान-प्रदान रुकने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है।

- क्षेत्रीय सुरक्षा: दोनों परमाणु-संपन्न देशों के बीच विश्वास की कमी से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है।

- अंतरराष्ट्रीय चिंता: संयुक्त राष्ट्र और अन्य शक्तियां इस स्थिति को गंभीरता से ले सकती हैं।

मौजूदा स्थिति

दोनों देश 1992 से नियमित रूप से सूचनाएं साझा करते रहे हैं। हाल के तनावों के बावजूद, यह समझौता अभी तक लागू है, लेकिन इसका भविष्य अनिश्चित है।

6. हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम (1991)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 6 अप्रैल 1991 को दोनों देशों ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से होने वाले तनाव को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख प्रावधान

- युद्धक विमान सीमा के 10 किमी के दायरे में उड़ान नहीं भरेंगे।

- हवाई उल्लंघन की स्थिति में तुरंत सूचना दी जाएगी।

उद्देश्य

अनजाने में सैन्य टकराव को रोकना।

टूटने का संभावित प्रभाव

- सैन्य टकराव: हवाई उल्लंघन बढ़ने से सीमा पर तनाव और सैन्य झड़पें बढ़ सकती हैं।

- गलतफहमियां: सूचना साझा न करने से छोटी घटनाएं बड़े संघर्ष में बदल सकती हैं।

- वायु रक्षा पर दबाव: दोनों देशों को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को और सक्रिय करना पड़ सकता है।

मौजूदा स्थिति

यह समझौता औपचारिक रूप से लागू है, लेकिन हाल के तनाव इसे और कमजोर कर सकते हैं।

7. लाहौर घोषणा (1999)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: 1998 में दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों के बाद, तनाव कम करने के लिए 21 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख प्रावधान

- परमाणु हथियारों के उपयोग से बचने और विश्वास-निर्माण उपायों को बढ़ावा देने का वचन।

- दोनों देश शांति और स्थिरता के लिए सहयोग करेंगे।

उद्देश्य

परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और शांति स्थापित करना।

टूटने का संभावित प्रभाव

- परमाणु जोखिम: परमाणु हथियारों के उपयोग की आशंका बढ़ सकती है।

- विश्वास की कमी: दोनों देशों के बीच सहयोग के बचे-खुचे रास्ते बंद हो सकते हैं।

- अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप: वैश्विक शक्तियां दोनों देशों पर दबाव डाल सकती हैं।

मौजूदा स्थिति

कारगिल युद्ध (1999) ने इस घोषणा को तुरंत कमजोर कर दिया। हाल के तनावों ने इसे लगभग अप्रासंगिक बना दिया है।

8. एलओसी युद्धविराम समझौता (2003)

क्या है यह समझौता?

पृष्ठभूमि: नवंबर 2003 में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और कार्यकारी सीमा पर युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई।

प्रमुख प्रावधान

- एलओसी पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद की जाएगी।

- सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहयोग किया जाएगा।

उद्देश्य

सीमा पर हिंसा को कम करना और स्थानीय आबादी को राहत देना।

टूटने का संभावित प्रभाव

- सीमा पर हिंसा: गोलीबारी और सैन्य झड़पें बढ़ सकती हैं, जिससे नागरिक और सैन्य हताहत होंगे।

- स्थानीय प्रभाव: जम्मू-कश्मीर में रहने वाली आबादी के लिए खतरा बढ़ेगा।

- सैन्य तनाव: दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ सकता है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ेगी।

मौजूदा स्थिति

यह समझौता 2008 से नियमित रूप से उल्लंघन का शिकार रहा है। 2021 में दोनों देशों ने इसे फिर से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन हाल के तनाव इसे फिर से खतरे में डाल रहे हैं।

सहयोग और शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं ये संधियां

ये 8 संधियां भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बावजूद सहयोग और शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम थीं। हालांकि, बार-बार उल्लंघन, खासकर पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन और भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाइयों ने इन समझौतों को कमजोर किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तान की शिमला समझौता तोड़ने की धमकी के बाद हालात और खराब होते जा रहे हैं। इन संधियों के टूटने से न केवल द्विपक्षीय संबंध और खराब होंगे, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यदि ये संधियां टूटती हैं तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि इन संधियों का ज्यादातर फायदा उसे ही मिलता रहा है। माना जा रहा है कि भारत की ताजा कार्रवाई पाकिस्तान को अपने पैंतरे बदलने पर मजबूर कर सकती है।

Users Today : 8

Users Today : 8 Views This Month : 1971

Views This Month : 1971